В начале 1866 года в Одессе была создана Метеорологическая станция. Она подчинялась Императорскому университету, открытому несколькими месяцами ранее, и была в состав его кабинета физической географии. С того момента начались постоянные за погодой в нашем регионе. Началось все с незначительных по объему метеорологических наблюдений, которые публиковались сначала в одесской прессе. Потом информация о погоде отправлялась в столицу империи и даже в Париж. Больше на odesa.name.

С 1870 по 1882 годы заведующим лабораторией был физик-экспериментатор, профессор В.Н. Шведов. Свой значительный вклад в креативную деятельность этого научного центра внес профессор А.В. Клоссовский.

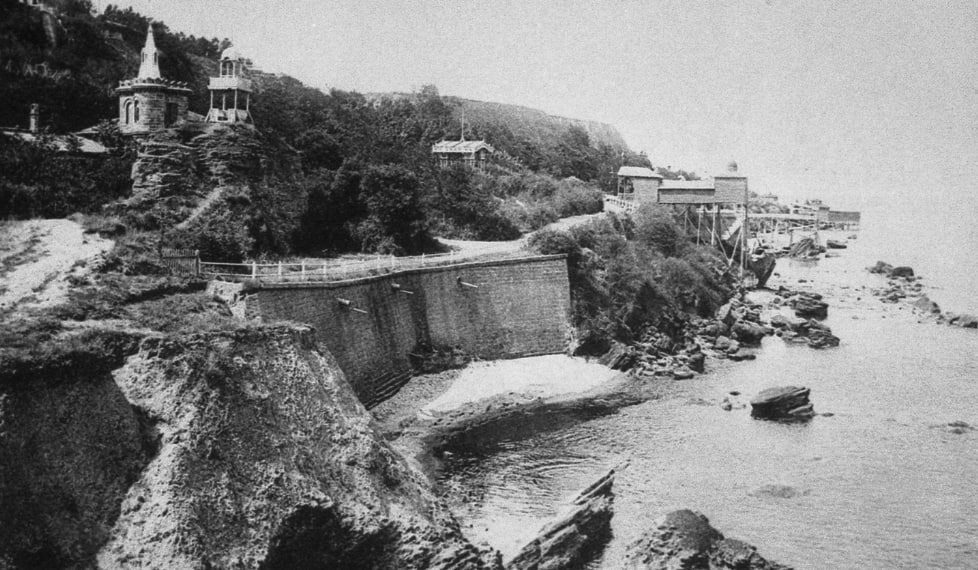

В 1884 году на крыше главного корпуса университета была оборудована специальная площадка, где был установлен измерительный прибор, который постоянно вел автоматическую запись направления и скорости ветра. Когда стало ясно, что расположение площадки не соответствует необходимым требованиям, возникла мысль перевести обсерваторию за черту города и поближе к морю. В итоге 5 июня 1891 года был заложен фундамент собственного здания обсерватории. Уже в августе следующего года это подразделение университета было сдано в эксплуатацию. В сентябре 1893 г. начались метеорологические наблюдения, которые проводили как профессионалы, так и волонтеры: учителя, почтальоны, представители других профессий.

Постепенно на станции стали наблюдать не только за ветрами, но и за грозами, осадками, метелями, пыльными бурями и, конечно, за волновыми процессами Черного моря. Теоретическую работу проводили сотрудники кафедры физической географии В.И. Лапшин, А.В. Клоссовский, И.Я. Точидловский и другие. Их внимание было сконцентрировано на выполнении значительного спектра исследований земного магнетизма, магнито-метеорологических и электро-метеорологических явлений.

Многолетний директор научно-исследовательского подразделения

Одним из самых ярких ученых, занимающихся этими вопросами, был Игнатий Яковлевич Точидловский, выпускник Императорского университета Одессы. В 1917 году он стал директором обсерватории и руководил ею до 1941 года.

Свою деятельность в университете он начал в 1907 году. Его работы были связаны с рассеянием и поглощением электромагнитного излучения на облаках и тумане. Впоследствии он продолжил исследование университетских геофизиков на магнито-метеорологической станции с уклоном в сельскохозяйственную метеорологию и климатологию.

1920-е годы были сложным периодом в жизни обсерватории, о чем говорит такой факт. В 1925 году появилась статья И. Точидловского “Климат г. Одессы” (на украинском языке). В ней очень подробно описаны черты погоды в Одессе в разные времена года, суток; колебания температуры и т.д. Несмотря на довольно небольшой объем, публикация представляет и исторический, и научный интерес. Вместе с тем, в начале текста автор указал, что результаты исследований, которые проводились несколько десятков лет, не опубликованы из-за недостатка средств обсерватории.

В 1910-х годах Точидловский работал преподавателем математики в знаменитой Мариинской гимназии. В годы реорганизации сети одесских учебных заведений, в здании бывшей гимназии работала трудовая школа № 3, одна из тех немногих, которые в первые годы Советской власти финансировались из городского бюджета.

Инженер-метеоролог Наталья Иванова

Упоминание о школе № 3 не случайно, поскольку в той самой школе в 1920-х годах работала замечательный педагог, математик Наталья Ивановна Иванова. Она получила образование, окончив Высшие женские курсы в Одессе, потом преподавала в Одесской женской гимназии, учрежденной А. Гореевой. В 1930-х годах Наталья Ивановна работала в Институте холодильной промышленности на должности доцента. Параллельно с этим она трудилась в Геофизической лаборатории.

В начале войны с фашистами доцент Н. Иванова была инженером, где она “делала” погоду. С 22 июня 1941 года ее работа стала носить стратегический характер. Без ее сводок теперь не могли обойтись ни авиация, ни артиллерия. Отныне в лаборатории Н.И. Ивановой постоянно присутствовал какой-нибудь офицер из штаба Оборонительного Района, который сразу отправлял информацию в войска.

Когда в Одессе объявили осадное положение, лаборатория Натальи Ивановны перешла в двойное подчинение: Наркомата обороны СССР и Одесского Оборонительного Района. В течение всех 73 дней обороны Одессы, несмотря на постоянные авианалеты, бомбежки, лаборатория Н.И. Ивановой бесперебойно осуществляла мониторинг погоды.

Когда Одесса готовилась к эвакуации, инженеры-метеорологи закопали на свой страх и риск на территории станции документацию и оборудование (вместо полного уничтожения). Вступившим в Одессу оккупантам и в голову не могло прийти, что где-то на территории Одессы спрятаны ценные материалы.

Ну, а после 10 апреля 1944 года все, что было спрятано за два с половиной года до этого, было извлечено и еще долго служило нуждам страны. После освобождения Наталья Ивановна продолжила работу в своей родной лаборатории.

Умерла Наталья Ивановна в 1948 году и была похоронена на 2-м кладбище Одессы.